西谷啓治(先生)の真宗

昨年12月2日堺市の戸次公正さんから『節談説教』23号をいただいた。

同氏の「「説教」と私の学びへの回想」に西谷啓治氏が取り上げられている。

西谷氏は私が4年間つとめた宇出津高校のある宇出津の出身で、汽車(気動車)で通った宇出津駅から宇出津高校へ行く途中-町の中心部にー子供の頃過ごした家(あと)があり、私が親しくさせて頂いていた、いわば身近な方々に啓治氏の親戚、関係者がおいでになった。

昭和54年頃から数年間『能都町史』専門委員だったこともあり、町史の中心者だった小林篤二先生からは「西谷啓治」の名をいつも聞いていた。

啓治氏は小学校1年の時東京に移るが、1年の時の担任が篤二先生の母・かよ先生だった、という具合である。

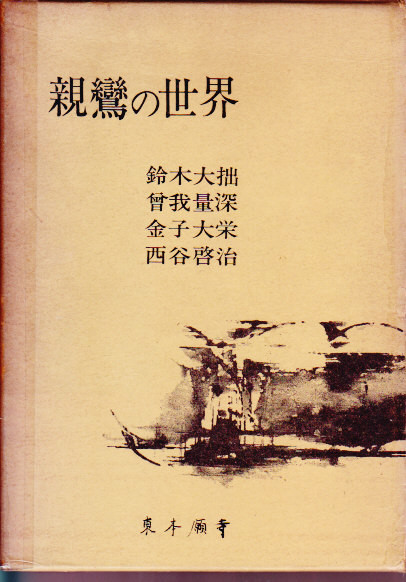

ただ、真宗関係の西谷氏については、ようやく、「西谷啓治著作集」24巻~26巻(大谷大学講義集)を古書店から購入し終え、書き込みのひどい本にホワイトを塗ったり、消しゴムで消したりし終え、そのうち-と思っていたところに、『節談説教』が届いたのである。

と、同時期に、西谷啓治氏の関係者がより身近にいることも分かってきて、年が明けてからは、先生の4女・敏子さんと連絡しあえるまでになっている。

「西谷」世界がドンドン広がり、今降っている雪のごとくに次々積もりつつある。

引き続き「西谷啓治先生のふるさと」を書くことにする。

そこには、次のようなことが書かれている。

以上、述べてきましたように、私(戸次氏)の仏法との遭遇の歩みは、これらの教えを説き語る、「説教」との邂逅でもあります。

ここに来て、はじめて、曽我量深師の講話集が、あえて「曽我量深説教集」および「曽我量深説教随聞記」として法蔵館から刊行されていることの意義に思いを致すものであります。とりわけ、『説教集』によせた、西谷啓治先生の書いておられる「刊行のことば」には胸をうたれ共感するものがあります。ここにその文を引用しておきます。「曽我量深説教集」刊行のことば

私(西谷啓治氏)が初めその言葉を西村氏(法蔵館主)に言った時、私はそういう歴史的背景のことを失念して、現代の社会で普通に使われているような、そして宗教学や一般宗教史でsermonとかPredigtけとかの訳語にもなっているような、一般の日常語としてそれを使ったのであった。その歴史的事情に気が付いてから、説教という言葉の代りになる言葉を捜したが、なかなか見付からない。「説法」とか「法語」とかは、今では仏教的な術語として残り、過去のものには使えるが、現代人の耳に現代語として昵んだものにはなりにくい。「法談」もそうである。現在よく使われる「法話」という言葉も、何となくよそよそしい。堕落する心配もない代りに、活生も欠けているという感じである。どれも西村氏が抱いている説教という言葉への執念を覆すには足りない。結局、思い切って説教という言葉を取り上げたらどうか、ということになった。曽我先生のこの書なら、却って、この言葉にまつわり付いている「業」のようなものからこの言葉を救い出せるような、そういう方向に作用するであろう、この書はそういう力をもっている、と信ぜられるからである。

そもそも或る言葉が、長い伝統のなかで人間の手垢によごれ、鼻持ちならぬ人間的な臭みをもってくるのは、それだけその言葉が基本的だからであり、根本語としての力をもっているからである。

例えば他力・本願とか極楽・往生という言葉などもそうである。現在、そういう言葉はすべて、それにこびりついている垢を洗い落とし、臭気をはらい去るべきものになっている。それらはすべて、洗い直され清められることを待っている。

言葉の清めは、結局、心の清めである。根本語を洗い直す作業は、仏教の心を、また仏教者の心を洗い直すという作業と別ではない。そこに現在の仏教が直面している重大な課題があるのではないか。心の洗い直しがなされない限り、仏教の根本的な言葉のどれ一つとっても、活ける言葉としては使えない。そのことは、仏教にとって、生死に係わる重大なことではないだろうか。

大体そういうような感覚のもとに、曽我先生のこの書に敢えて説教集という名が付けられた。この「刊行のことば」はそのことを言わんがためである。

昭和五十年十月十六日 西谷啓治

*西谷啓治師の「刊行のことば」(『曽我量深説教集』1 法蔵館)より

この文に出会い、

「西谷啓治の真宗」がもう少し語られなければならないのでは、と、より思うようになった。