一茶―享和元年手記(日記)(いわゆる『父の終焉日記』)について

一茶については、まずこの時期、「涼しやな弥陀成仏の此の方は」、と言う句がありますね。と語り出すことが出来る。

妙好人としての一茶を知るには、「おらが春」(文政二年・一八一九、一茶五十七歳)といわゆる『父の終焉日記』(享和元年一八〇一、三九歳)に拠るのがいい。

千代尼と違い、一茶を真宗信徒・門徒としてとらえた宗門関係の研究者はおいでになり、この二作品から引用なさっているものの、作品そのものを丁寧に分析した方はおいでにないようなので、とも同行・妙好人一茶の視点からまとめておかなければ、とかねてから思っていた。先に出版した『妙好人千代尼』は、元々、千代尼と一茶を取り上げ『千代尼と一茶の真宗』あたりのタイトルも考えながら作業を進めていたので、一茶に関するデーターは十分すぎるくらいにある。

ここから書かないと分からないのだが、著名な「おらが春」も、タイトルは後世の人が、本文のはじめにの方にある「目出度さもちう位也おらが春」の句から付けたものである。

まして下書きというか、おそらくより壮大な句文仏教説話・談義本を作品として完成させる意図があって、三十九歳の時に書き留めたいわゆる『父の終焉日記』は、定着した名称ではない。

それはそれとして、作品から一茶の信心を見るためには、どの刊本を底本にするべきか?。前に調べたところでは、少なくとも二種類の刊本がある。

そのことを念頭に、まず、今、手に入る岩波文庫版『一茶 父の終焉日記 おらが春 他一編』を見た。

文庫本ならスキャナー用に新しく買ってもいいかぐらいの気持ちで、書き込みを入れていった。解説を見ると、少なくとも二種類あることも、どこが校訂者の書き入れで、どこまでが原典なのかがはっきりしない。

手に入らない小見出し付き本

底本版

さーて解説

解説にある「父終焉の記」「みとり日記」は誰の校訂本なのか?

束松露香とはどういう人なのか?

それが一般化されるほどの根拠はどこにあるのか?

などを解説しないと、初七日までの話が記されている草稿をどうして、「終焉」と言えるのかが分からない。

ひとつ重要なことに触れておく。

解説では「今日では大正11年に束松露香の校訂によって刊行・命名された」とある。

どう見ても束松露香氏が刊行したとしか読めないが、束松氏は大正7年に亡くなっておいでる。

亡くなって4年後に「刊行・命名され」るわけがなく、誰かが刊行・命名したのである。

この解説に添ってその人物名を書かないで進めるが、その人は大正6年に長野で束松氏に会い、出版に尽力してほしいと、いわば遺言のような形で原稿を託された。

それが岩波書店から「一茶遺稿 父の終焉日記」として刊行されたのが大正11年1月5日のことだった。

刊行者は、この草稿を誰よりも調べ、タイトルに「父の終焉日記」とこだわっておられた束松氏の願いを生かすべく、『父の終焉日記』名にした、と解説に書いておられる。

その方は自著の刊本では、「看病手記」としておられる。

このようないきさつは、現行本の解説には載っていない。

ちなみに、「従来」の「父終焉の記」は明治41年刊刊俳諧寺可秋編『一茶一代全集』、

「みとり日記」は大正10年勝井普風編 近藤書店発行である。

今までのタイトルの中では、もっともこの件に力を注いできた方の「看病手記」、あるいは若さ体力があるものが老いた人を(親子はおいておいて)看取る程度に考えて「みとり日記」がふさわしいと思うが、とりあえず「享和元年手記(日記)」とこの書を表現しながら、考えてみる。

底本

とも同行と共に一茶に出会おうというのだから、手に入れやすい文庫本を底本にしようと思ったが、指摘したような問題がある。

ところでこの平成4年刊文庫本のあと、2012年(平成24)にも刊本が出ているのである。

校訂者は、本文も他の解説も読んだとは思えないとらえ方をしているので、書名等は伏すが…あるにはある、

読んでいないんじゃないか、とまで書かざるを得ないのは次の書き込みの通りだからである。

0

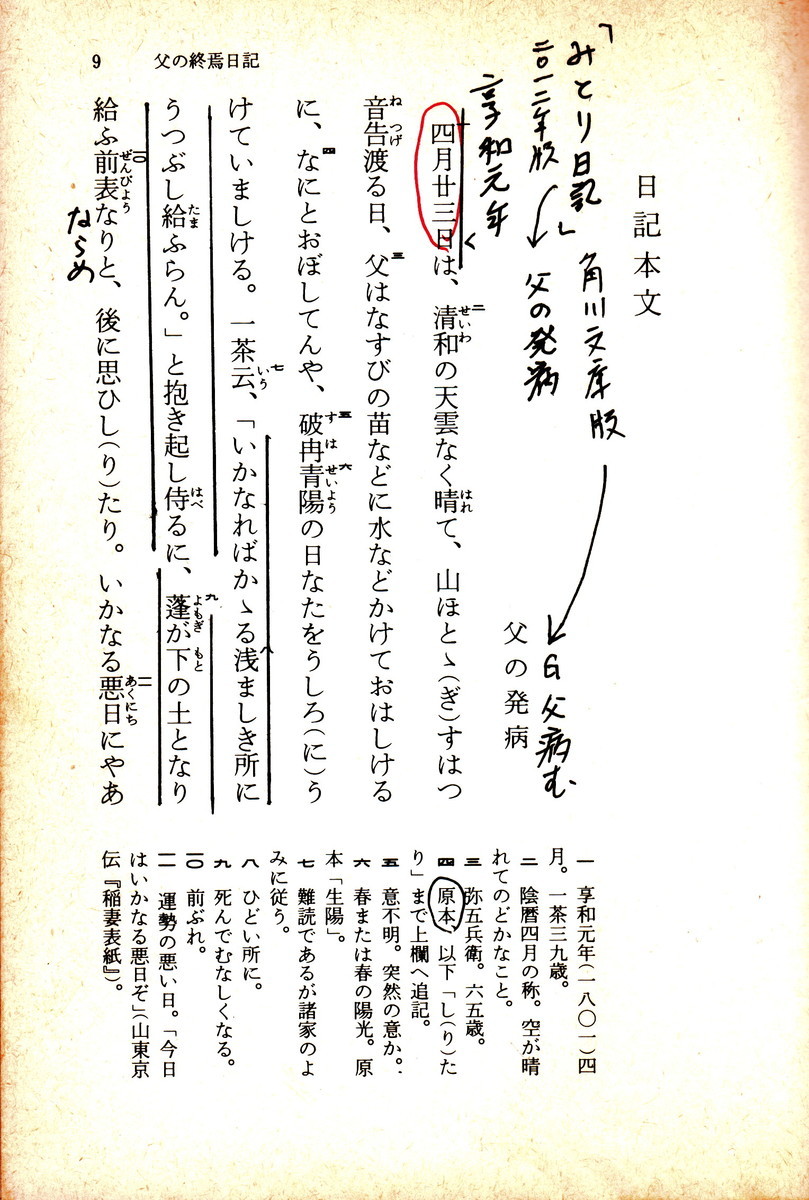

校正者の意図によって書き込まれた「見出し」が、角川版ではゴシックで表記してあるため、本文では無いことが見てわかる。岩波版ではどうなのかなと思いつつも、勝手に作りあげた見出しが、下の方にあって遠慮がちではあった。

この本では上に移っていて、完全にタイトルになっている。しかも、注が無いので「ありの実」などは何のことか誰も(当地の人を除いて)わからないだろう。

さらに原典と離れた作品になっている。

使いようが無いことが分かった時点で、メモを書き込んだ。この書物は立派で、出来るなら底本にしたかった。編集者さんたちが心血注いで作り上げた本の感触が伝わってくるような書物なのだ。合掌しながら開き、さあーやるぞ、気合いが入る書物と言ってもよい。

それが、無残な中身。

現在手に入る二冊の本の校注者・担当者は幸いお元気のようだ。

いつかお話を窺いたい…とも同行は思うが半島先端からは無理か。

素敵な本も使えないとなったら、底本はおのずから『一茶全集第五巻』となる。

疲れた。まぁー、よくいうガス抜きだ。

さあーて、やさしい一茶を訪ねるぞ。